13e rencontre du SCO France

L’Ifremer devient le 55ème signataire de la Charte SCO

Déroulement du CIO

|

👉 « Des abysses à la surface, de la côte au large, l’Ifremer est l’unique institut français de recherche entièrement dédié à l’océan ». La séance s’est ainsi ouverte, avec une présentation passionnante de l’Ifremer par Chantal Compere, directrice scientifique. |

Créé en 1984, l’Ifremer est un acteur clé de la recherche marine en France et l’opérateur de la Flotte océanographique française (5ème mondiale). Présent sur toutes les façades de l’hexagone et dans les trois grands océans, il est engagé dans la gestion durable des océans, la protection des écosystèmes marins et le partage des données marines. Alliant recherche, innovation et appui aux politiques publiques, l’Institut renforce son orientation vers les transitions environnementales et des actions de médiation scientifique auprès du grand public et des jeunes, « qui seront nos chercheurs de demain ». |

👉 Décrivant une actualité particulièrement riche pour le SCO International, Alexia Freigneaux, chargée des Relations internationales du SCO au CNES, est revenue sur les points saillants des cinq derniers mois, dont un focus dynamique sur la participation du SCO au GEO Global Forum en Italie et au Living Planet Symposium organisé par l’ESA à Vienne, avant de conclure sur l’intense agenda jusqu’à la fin de l’année 2025.

👉 Prenant le relais pour un bilan du SCO France, Frédéric Bretar, chef de projet SCO au CNES, a notamment détaillé la composition du portefeuille de projets, « qui s’épanouit en trajectoires diverses : vers une commercialisation de services, l’ouverture de plateformes open source, ou encore le développement de nouveaux services ». Une revue de la mission SCO a été organisée au CNES afin de « vérifier que l’on remplit notre contrat initial », et notamment s’assurer que les projets labellisés remplissent bien les 4 critères fondamentaux prévus par la Charte internationale afin de « nourrir notre écosystème » :

- Répondre aux enjeux du changement climatique

- Répondre à un besoin utilisateur

- Concevoir une base fonctionnelle capable de passer à l’échelle et de s’adapter à d’autres contextes (retours communautaires, éléments open source)

- Construire une trajectoire qui s’inscrit dans la durée et bénéficie à tous (commercialisation d’un service, suite via les infrastructures et pôles type Théia et autres guichets de financement)

👉 Puis les participants ont échangé sur l’organisation de l’Appel à projets qui ouvrira le 1er septembre 2025, appelant notamment au réengagement des reviewers qui étudient les dossiers déposés. Comme le rappelle Laurence Monnoyer-Smith, directrice du Développement Durable du CNES, « en nous permettant d’effectuer plusieurs relectures croisées de chaque proposition, notre pluridisciplinarité nous donne une grande qualité d’expertise qui renforce la pertinence de sélection des projets ».

👉 Un rapide point Communication par la responsable éditoriale, Karol Barthelemy, souligne l’efficacité du réseau LinkedIn en relais du site web, socle de toute l’information SCO. Évoquant l’attention portée à chaque canal et support de communication, elle signale également la refonte du Carnet de SCO et de la newsletter mensuelle (inscription ici 😉)

👉 En termes de sensibilisation, Célie Losada, chargée de projets SCO au CNES, a présenté le nouveau teaser de SCOdyssey, un univers poétique sous forme de jeu en ligne qui introduit le SCO auprès du grand public. Saluant cette ouverture, Célie pointe ainsi que « le SCO investit de nouveaux formats de vulgarisation et de découverte qui sont d’ores et déjà relayés par les médias nationaux ».

Présentation de l’IPEV

|

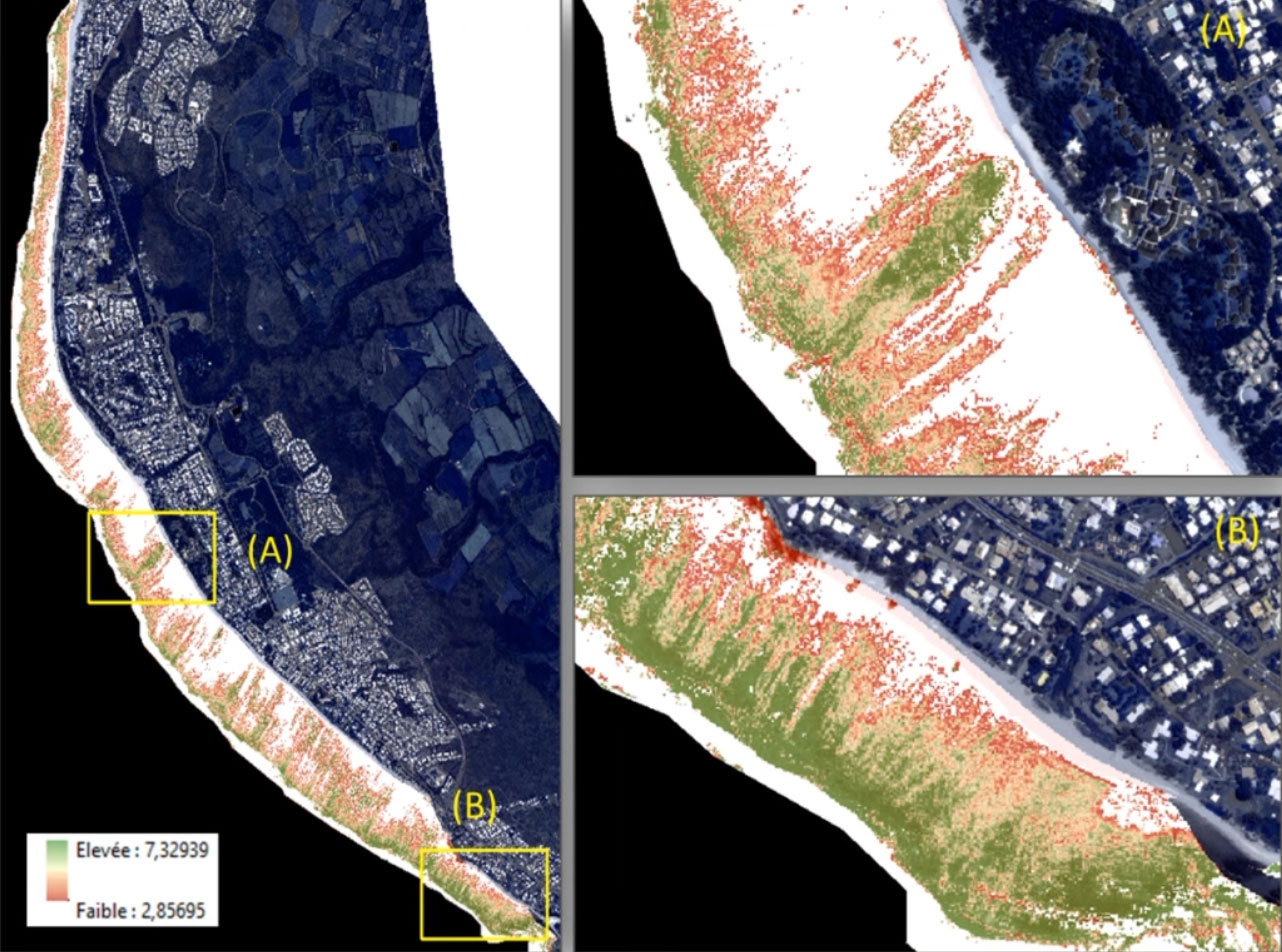

Plouzané est décidément un haut lieu de la science française : quasiment face au siège de l’Ifremer se trouve l’IPEV, l’Institut Polaire Français Paul-Émile Victor. David Renault, son nouveau directeur, nous a donc rejoints pour présenter l’institut, un établissement national de recherche en régions polaires et subpolaires. En charge de plusieurs stations et refuges dans des contrées reculées et au climat extrême, l’IPEV mène actuellement 78 projets dont plusieurs en lien avec la dynamique du climat et l’adaptation à son changement, et pour lesquels l’IPEV a d’importants besoins en données satellitaires. Pilote de Cartovege, David s’est naturellement appuyé sur ce remarquable projet SCO pour donner des exemples d’utilisation des images satellite, en l’occurrence pour générer des cartographies d’habitats, voir leur évolution et générer des simulations par rapport au changement climatique. |

▲ Réalisées juste avant l’incendie qui a ravagé près de 60% de l’île Amsterdam en janvier 2025, les reconnaissances de terrain et images satellites acquises dans le cadre de Cartovege2 fournissent un précieux « état zéro » qui va permettre de suivre la reprise de la végétation. Image Pléiades © Airbus DS |

Zoom sur le projet BioEOS

|

Également présente à Plouzané, Touria Bajouk, pilote de BioEOS, a enrichi la séance avec les avancées de ce projet SCO conduit par l’Ifremer. BioEOS fédère 27 experts pluridisciplinaires pour développer, grâce aux observations par satellite, des indicateurs de suivi de la biodiversité côtière à large échelle, en particulier en Outre-mer. Il répond à un besoin urgent de données face à l’effondrement des écosystèmes (herbiers et récifs coralliens notamment), soumis aux pressions climatiques et humaines. L’objectif est de caractériser la dynamique spatiotemporelle de cette biodiversité et de proposer des indicateurs d’état aux standards internationaux. À terme, un démonstrateur proposera vue synthétique de tout ce qui existe sur un territoire, avec des produits de synthèse inédits. |

▲ BioEOS s’appuie sur 4 cas d’usages dans la région sud-ouest de l’océan Indien, comme ici la dynamique de la couverture coralienne. Le projet crée également un indicateur totalement nouveau de l’état de santé des coraux. © BioEOS |

Un après-midi océanique

Les participants ont bénéficié de quelques visites ciblées, en commençant par le Centre Ifremer Bretagne et son bassin d’essai de 50 mètres de long et 20 m de profondeur, qui permet de tester des modèles réduits d’éoliennes en mer. Il dispose pour cela d’un générateur de houle et d’une soufflerie de 12 ventilateurs pour simuler vagues et tempêtes, ainsi que d’une plateforme instrumentée. Les ingénieurs de la station modélisent également les conditions environnementales grâce à des données satellites et météorologiques, intégrant notamment les scénarios du GIEC pour garantir la robustesse des éoliennes face aux changements climatiques à venir. Pour illustrer cela concrètement, les participants ont eu le privilège d’assister à un essai de vagues sur la plateforme instrumentée, occasion de les sensibiliser aux contraintes mécaniques que cela génère sur la stabilité des équipements en conditions réelles, aggravées par le changement climatique.

Puis les visiteurs se sont rendus au Musée 70.8 (by Océanopolis) à Brest, nommé ainsi car l’océan recouvre 70,8 % de la planète. Ils ont notamment pu y constater le potentiel inestimable de l’océan comme source de nourriture, d’énergie et d’innovation (biotechnologies bleues, santé…) et profiter d’un espace retraçant l’histoire et l’avenir de la navigation.

▲ En vertical, le rôle des satellites tient bonne place au Musée 70.8 avec la fourniture d’une grande quantité de données comme la hauteur de l’eau, les vents en surface, les courants et tourbillons, la salinité, la température etc. À droite, sous la photo de groupe prise devant l’Ifremer, les participants découvrent la station d’essai de l’institut. © CNES/SCO

Un grand merci aux participants, rendez-vous au prochain CIO en janvier 2026 !