Aleofeu : une carte de risque de feu et une vidéo de prévention

|

S’appuyant sur la carte réalisée dans le cadre du projet ALEOFEU, la DDTM de l’Aude a réalisé cette vidéo de prévention, également disponible sur le site de la Préfecture de l’Aude. |

|

Déjà partenaire du projet SCO FLAude sur la prévention du risque inondation, en 2022 la DDTM de l’Aude a renouvelé sa demande d’accompagnement SCO pour mener un travail similaire sur le risque incendie avec le projet ALEOFEU. Car, comme le rappelle Julia Pineda, responsable de l’unité Forêt Chasse Biodiversité à de la DDTM11, « Si le département de l’Aude est historiquement très impacté par les inondations, avec des évènements dramatiques, nous n’avons pas la culture du risque feu de forêt. Or ce niveau de risque augmente exponentiellement avec le changement climatique mais aussi en raison d’une filière agricole en très grande détresse, avec l’abandon d’activités et par conséquent le développement de friches, point majeur des départs de feu ».

|

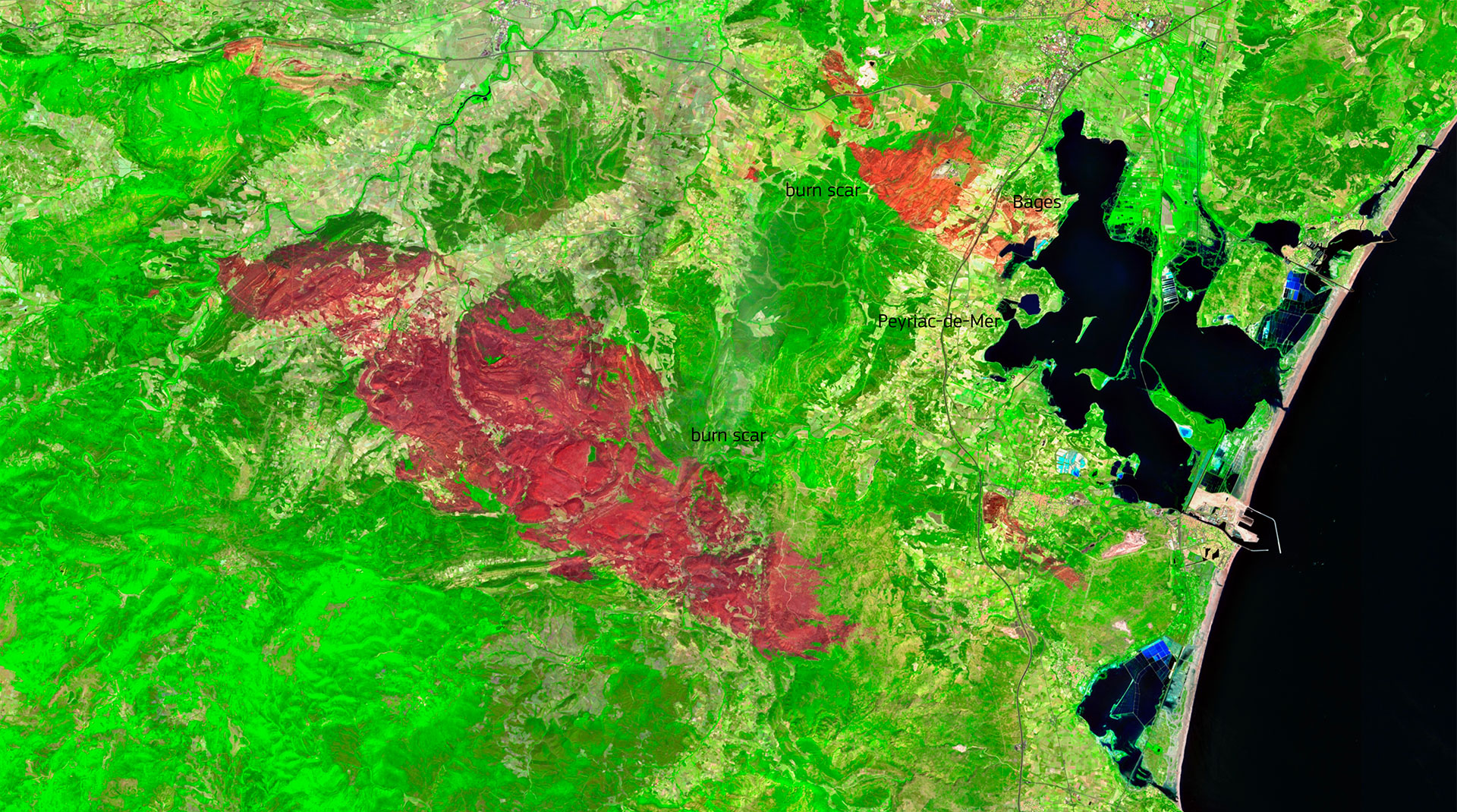

Exceptionnellement chaud, l’été 2025 confirme malheureusement ces craintes avec plusieurs incendies dans le département, dont celui démarré le 5 août 2025 laisse une terrible cicatrice de près de 17 000 hectares, une superficie plus grande que Paris. La propagation rapide du feu a été exacerbée par les conditions de sécheresse, la végétation sèche et les vents violents. ◀︎ Image Sentinel-2 acquise le 14 août 2025, soit 9 jours après le début de l’incendie. © European Union, Copernicus Sentinel-2 imagery |

|

Objectif premier : améliorer la connaissance du risque et la diffuser

Dans un département venté et aux forêts dotées d’une strate arbustive importante non détaillée dans les bases de données existantes, mais aussi des champs qui deviennent des friches ainsi qu’un phénomène important de cabanisation (constructions non déclarées), l’Aude ne peut se contenter d’une carte globale, insuffisamment détaillée. Et pour que la prévention soit efficace, cette connaissance doit être partagée : avec les décideurs locaux, pour les informer des conséquences plus ou moins importantes de certains aménagements du territoire sur le risque, et avec la population, directement concernée. En plus de la carte, la DDTM11 a produit la vidéo au début de cet article pour amorcer cette sensibilisation générale.

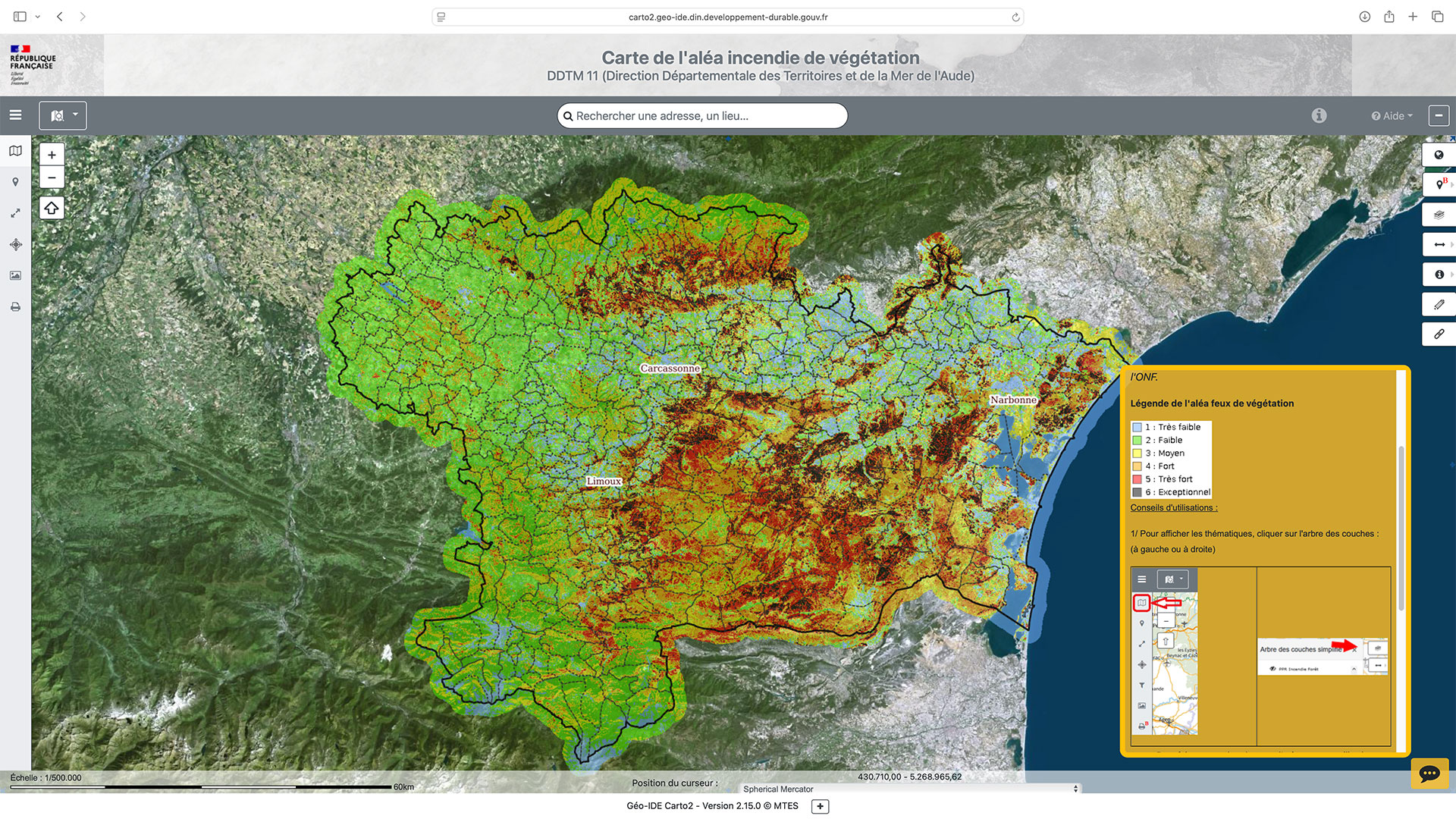

👉 Librement accessible en ligne, tout un chacun peut consulter la carte de l’aléa incendie de végétation générée par le projet. Comme le souligne Julia Pineda, « Pour les habitants de l’Aude, c’est la possibilité de voir le niveau de risque de leur lieu de vie. Cette carte porte également un intérêt en termes règlementaires, par rapport aux nouvelles obligations de débroussaillement par exemple. Avec sa précision, elle devrait intéresser d’autres départements autour de la Méditerranée, et probablement encore d’autres dans le futur car le risque feu de forêt évolue avec une tendance à remonter vers le nord ».

🖱️ Consulter la carte de l’aléa incendie de végétation

Pour bien saisir l’intérêt de cette carte, passons une courte tête dans les coulisses du projet.

La donnée satellite pour construire la carte d’aléa incendie

La masse combustible, soit la végétation, est la clé et le défi à relever pour affiner toute estimation du risque d’incendie, une information que les satellites peuvent fournir avec précision.

Partenaire du projet, le Lab’OT du CNES a fourni les algorithmes de traitement d'images à très haute résolution (Pléiades) pour générer des cartographies d'évolution de la santé de la végétation et de détection des cabanisations illégales. En effet, combinés avec la localisation des parcelles agricoles, des vignes et des secteurs de cabanisations, les masques de végétation permettent d’identifier les zones d’enjeux à risque et de visualiser leurs évolutions. Ces produits permettent d’améliorer la cartographie de l’aléa feu de forêt de référence construite par l’ONF-DFCI qui croise la masse combustible présente, soit la végétation, avec le facteur vent, l’ensoleillement et la pente, qui permettent de déterminer la propagation du front de flamme.

In fine, cette carte de l’aléa feux de végétation se fonde sur la couverture végétale, les conditions de propagation des feux, la météo. Les feux de végétation sont modélisés selon la puissance de front de flamme et les feux historiques de la saison estivale.

Zoom sur la probabilité d’occurrence et le comportement de la végétation

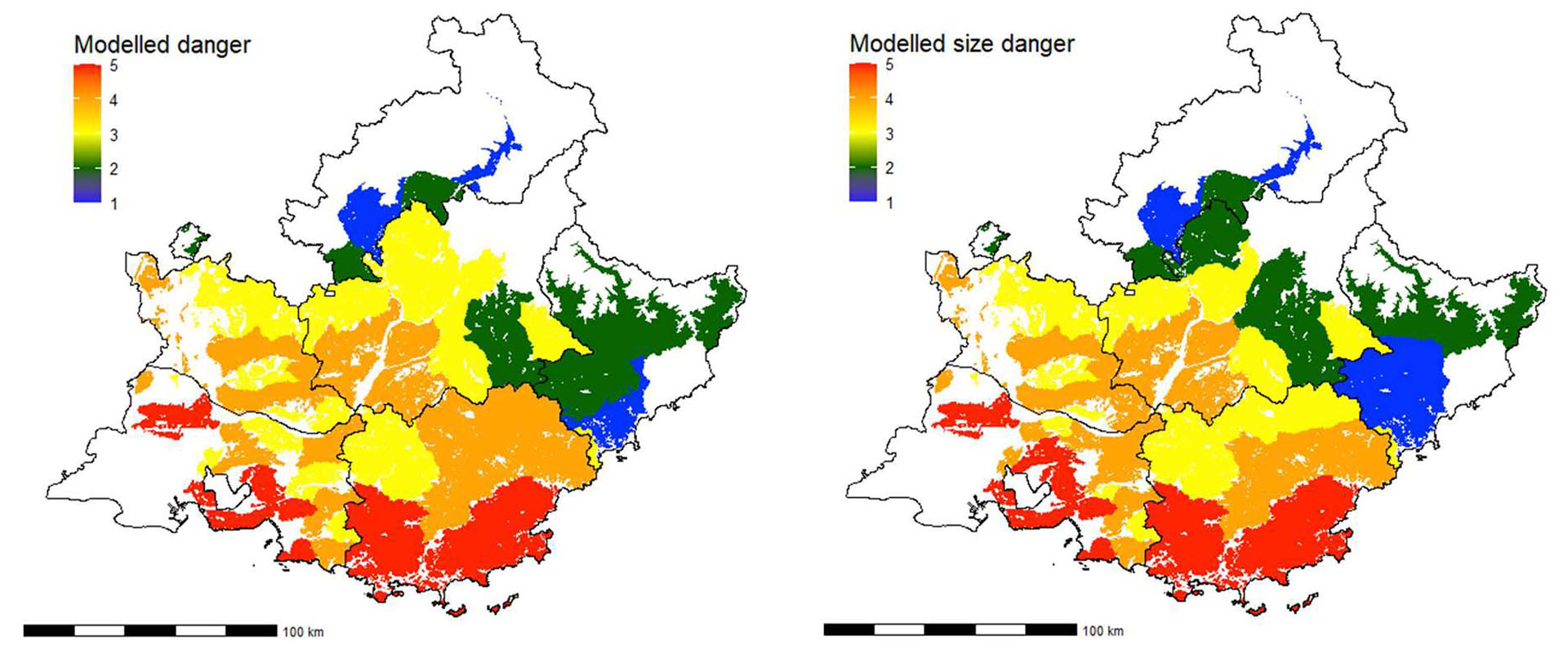

Le Lab'OT a également fourni 22 ans de données satellitaires Sentinel-2 et MODIS à l'INRAE pour évaluer l'apport des données de télédétection optique en complément des variables météorologiques et/ou paysagères dans les modèles de prévision des incendies.

De ces données satellitaires, l’INRAE a créé des indicateurs permettant d’améliorer la prédiction probabiliste des feux de forêt (en nombre et en taille) dans toute la zone Prométhée (axe méditerranéen). Cette grande base de données satellitaire a également été utilisée pour modéliser la teneur en eau dans les parties arbustives, un facteur crucial du danger incendie.

Ces résultats ont ainsi permis d’améliorer la prévision du danger d’incendie à court et long terme en perfectionnant les classes de danger et en créant des modèles régionaux spécifiques.

▲ Exemples de prévisions du risque de feux >1ha (à gauche) et de grands feux >100ha (à droite) s’appuyant pour partie sur les données satellitaires, appliquées aux zones "feux du forêt" du Sud-Est de la France. © INRAE

Perspectives

Le projet ALEOFEU ouvre des perspectives concrètes pour la mise à jour régulière de la cartographie de l’aléa feux de forêt, en rejouant périodiquement (chaque année ou tous les deux ans) les données d’entrée. L’objectif est de disposer d’un outil opérationnel permettant de recalculer dynamiquement cet aléa en fonction de l’évolution des paramètres climatiques et territoriaux. La poursuite du projet à travers une nouvelle phase viserait à concevoir et mettre en œuvre cet outil de mise à jour automatisée, consolidant ainsi un dispositif pérenne d’anticipation et de gestion du risque incendie.