CARTOVEGE

CARTOgraphie par télédétection des formations végétales et des habitats, et production d’inférences des effets des changements globaux sur l’occurrence des espèces VEgétales à des fins de GEstion et de préservation des espaces naturels

Volet 1 terminé

Désormais opérationnel sur les archipels Crozet & Kerguelen, l’outil Cartovege propose une modélisation cartographique des habitats spécifiques aux Terres Australes, particulièrement utile pour certaines de leurs îles non accessibles à l’Homme. Réplicable, la solution est d’ores et déjà en cours de transposition aux îles voisines de St Paul et Amsterdam dans le cadre d’un second volet, Cartovege2.

PRÉSENTATION

La température croît à un rythme sans précédent dans de nombreuses régions du globe, en particulier dans les régions alpines et polaires. Ces changements induisent une redistribution des espèces et des modifications des habitats naturels et semi-naturels, avec des répercussions sur les communautés et les services écosystémiques. De plus, les caractéristiques de nombreux habitats sont modifiées par les activités anthropiques et les espèces exotiques envahissantes végétales et animales. En remodelant la distribution des espèces, la composition et les fonctionnalités des habitats, ces changements ont des effets sur la santé de la biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Au niveau des communautés végétales, les processus d'homogénéisation des biocénoses et de perte d'espèces natives qui découlent de ces changements sont également amplifiés par l’incursion d’espèces exotiques. Face à ces enjeux, il est urgent de disposer de cartographies de la biodiversité à différentes échelles, associées à une modélisation des différents facteurs régissant la distribution de cette diversité dans le temps et dans l’espace. L’acquisition de ces connaissances est d’autant plus importante pour la conservation et la gestion des espaces protégés en France, telles que les réserves naturelles.

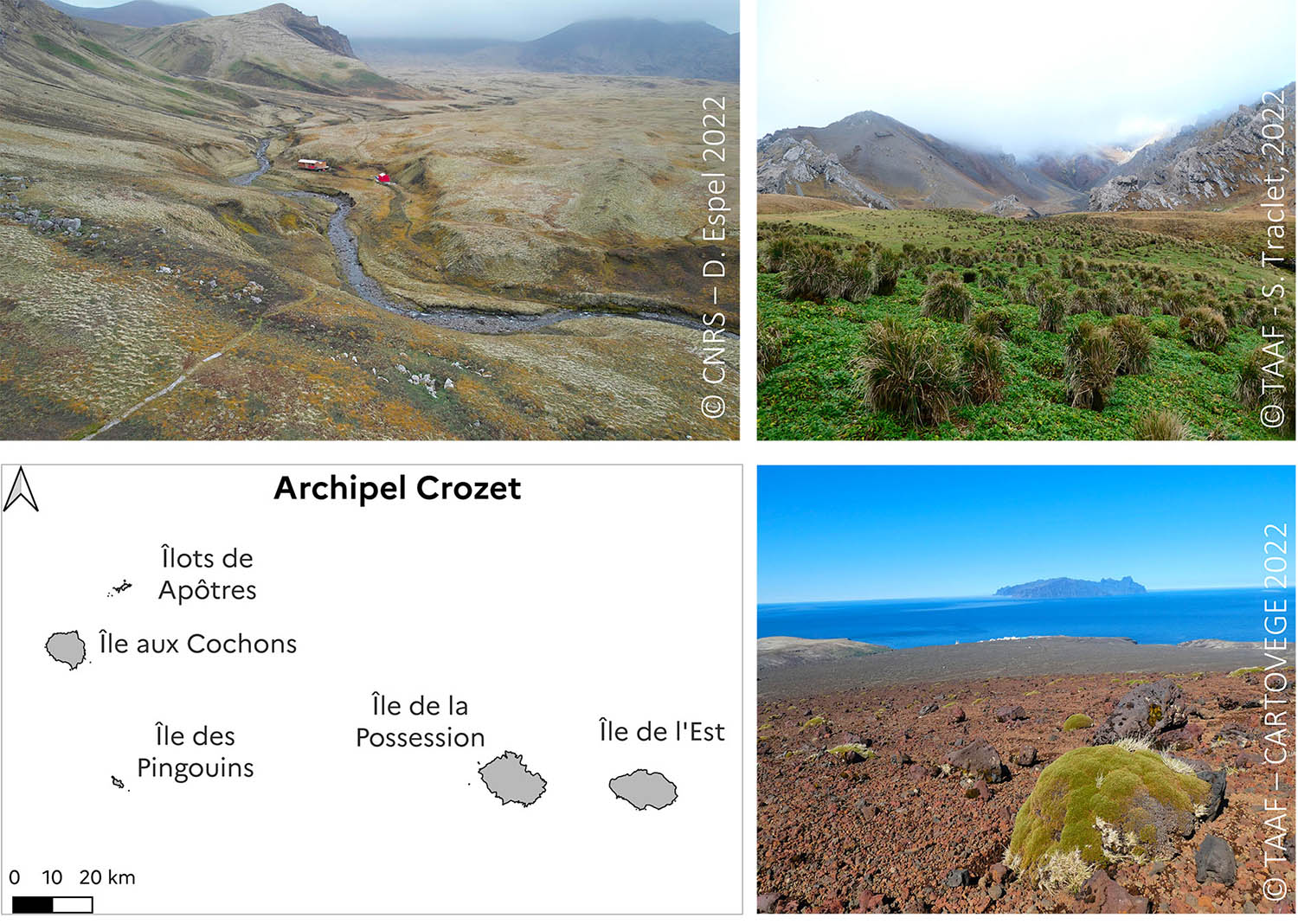

Situé au sud de l’océan indien, entre Madagascar et l’Antarctique, l’archipel Crozet, inclus dans la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises (RNN TAF), offre un intérêt particulier en raison de ses paysages originaux (Figure 1) et du nombre d’espèces endémiques et à forte valeur patrimoniale qu’il héberge. Ces caractéristiques ont conduit en 2019 au classement de ces îles au patrimoine mondial de l’UNESCO. Depuis le milieu des années 50, les terres australes françaises subissent des changements climatiques significatifs, marqués par une augmentation de la température annuelle, une réduction du nombre de jours de gel hivernaux, et des déficits hydriques (pluviométrie) de plus en plus fréquents durant les périodes estivales. Ces changements, couplés aux perturbations anthropiques, ont facilité l’établissement et l’expansion de plantes allochtones dont la prolifération amplifie les menaces pesant sur la biodiversité native.

Figure 1 : Archipel Crozet et ses 5 îles : habitats typiques de l’île de La Possession.

Dans ce contexte, la conservation de la flore et la préservation des habitats constituent des défis majeurs pour le gestionnaire de la RNN TAF, qui doit disposer d’outils d’aide à la décision pertinents. Des connaissances de la répartition spatiale des espèces, couplées à des informations précises sur les milieux qu’elles occupent préférentiellement (pédologie, topographie, espèces compagnes, ...) sont ainsi indispensables pour proposer des solutions opérationnelles et pour assurer leur suivi sur le long terme. De telles informations synoptiques sur les espèces végétales et les habitats menacés restaient jusqu’à présent, parcellaires, à l’échelle des territoires de la RNN.

L’équipe du projet s’est donc attachée à (1) dresser un état des lieux de la diversité des habitats, leur distribution, fragmentation et (2) à fournir la première carte complète de la végétation de l’archipel à l’aide d’un nouvel outil de modélisation cartographique open source.

L’outil de télédétection que nous avons proposé, s’est appuyé sur de nombreux suivis floristiques des îles Crozet sur le terrain, sur différentes imageries satellitaires ou aériennes, sur une typologie adéquate de la végétation et sur des méthodologies d’analyse d’image et de modélisation prédictive.

Cette approche, transférable à d’autres territoires, est nouvelle et va permettre de fiabiliser la manière dont les zones seront priorisées lors de la mise en place de plans de gestion. Ce projet constitue également une opportunité unique pour accroitre notre compréhension des effets interactifs des changements climatiques et des espèces allochtones sur la dynamique de la biodiversité.

Site(s) d’application

Terres Australes et Antarctiques Françaises : Archipel des Iles Crozet

DONNÉES ET OUTILS

Satellite

- Imagerie optique (multispectrale) à haute résolution spatiale : Pléiades, Spot 6/7 (Mono/Tri-Stereo) : île de l’Est et île de la Possession (Février 2022)

- Modèle numérique d’élévation et raster de pente : scène SRTM Infrastructures : Dinamis (Data Terra) et NASA

Drone

- Images aériennes (RGB) prises au DJI AIR 2S

Données terrain

- Données historiques (2010-2022) issues de la base de données Habitats-Flore-Invertébrés cogérée par la RNN TAF et le projet SUBANTECO IPEV/136 : cette base de données compile des données géo-référencées dans le temps et dans l’espace de la flore et des invertébrés des Iles Crozet et des conditions environnementales associées (nature du substrat, pente, altitude, humidité du sol...) des Terres Australes françaises (Crozet, Kerguelen et Amsterdam).

- Données de l’hivernage à Crozet 2022-2023 : carte photo-interprétée des habitats autour des zones de campement pour la création de segments d’apprentissage

- Données de la campagne(s) d’été à Crozet 2022 : données floristiques supplémentaires pour (i) affiner et valider la typologie écologique ; (ii) l’entrainement et (iii) la validation du modèle de classification des habitats

Données de la littérature

- Connaissances écologiques : invasions biologiques, autoécologie et synécologie des espèces natives et non-natives, phytosociologie.

- Connaissances en modélisation spatiale et télédétection

- Connaissances en traitements statistiques : classification hiérarchique ascendante, clustering, ...

- Synthèse bibliographique des habitats des îles subantarctiques

Outils

- Outils statistiques

- Modèles de classification orientée pixels/objets : machine learning (Random Forest, Support Vector Machine, etc.)

- Classification automatique des relevés de végétation : critères automatisés et méthodes de classification par analyses multivariées et clustering

- Langage(s) de programmation : R / Bash

- Langage de gestionnaire de base de données : PostGre SQL

- Outils de visualisation de cartographie/photogrammétrie

- Logiciel de système d’information géographique : QGIS

- Logiciel d’assemblage des images drone (photogrammétrie) : Agisoft Metashape

- Outil d’hébergement des cartes sur CarHab : https://inpn.mnhn.fr/viewer-carto/CarHab/

PRODUITS FINAUX

-

Bancarisation des données de la distribution géoréférencée de la flore de l’île de Crozet, des images satellites servant à la construction de la cartographie des habitats.

-

Production d’une première typologie des habitats de l’archipel Crozet (typologie écologique)

-

Création d’une typologie télédétectable

-

Production de 34 orthomosaïques (< 1 cm de résolution) de l’île de la Possession (représentant 4 % de l’île).

-

Production d’une chaîne de traitement automatique de l’imagerie satellite et de données terrain pour la télédétection des habitats (pipeline de télédétection)

-

Production de tutoriels de l’outil de télédétection (fichiers Rmarkdown)

-

Cartographie par modélisation des habitats et de la végétation de la RNN TAF, sur la base du matériel disponible (données naturalistes et variables explicatives).

-

Cartographie comparative de la modélisation des habitats des îles de l’archipel Crozet pour 3 niveaux typologiques : Ile de l’Est en réserve intégrale, vs. Ile de la Possession afin d’évaluer l’effet des changements climatiques en l’absence de perturbation anthropique.

-

Intégration des informations sur la typologie des habitats dans la base de données HABREF, et des cartes produites dans la plateforme web CarHab.

-

Production d’un guide des habitats (référentiel de classification des formations végétales) de l’archipel Crozet : clé de détermination et fiches de synthèses.

-

Outils de suivi terrain : Protocole de suivi des habitats par drone, protocole simplifié de suivi terrain des habitats

Principaux résultats

Guide des Habitats

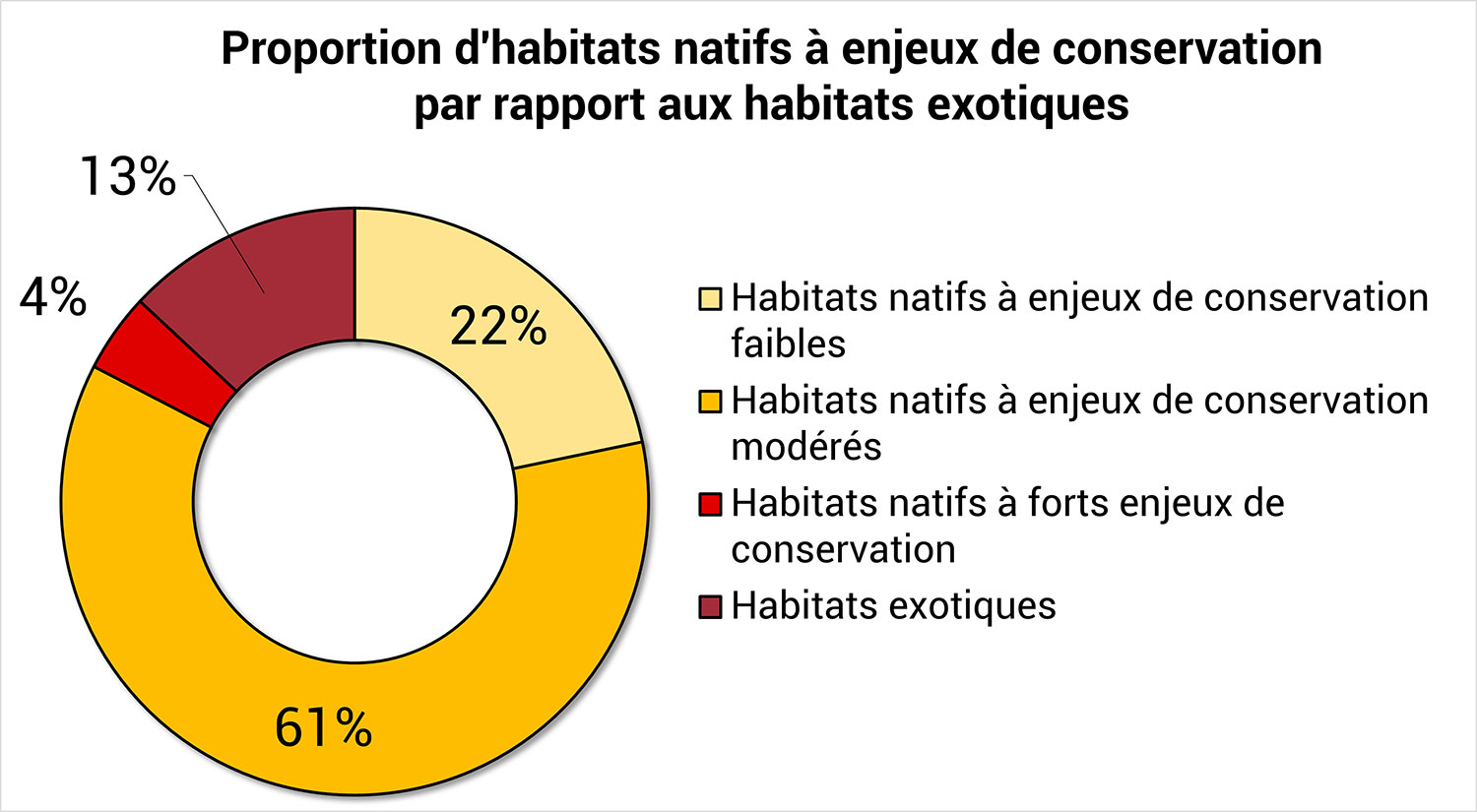

Inspirés des méthodes de classification phytosociologique (classification hiérarchique) et sur la base de plus de 3000 relevés terrain, après avoir défini des critères environnementaux, physionomiques, et floristiques, nous avons élaboré la première classification de la végétation de l’île de la Possession. Au total 46 types d’habitats végétalisés (ou non), natifs ou exotiques, ont été identifiés.

|

Parmi eux :

|

Figure 2. Proportion d’habitats à enjeux de conservation et de gestion |

L’expertise acquise sur les habitats de l’île de la Possession ainsi que la connaissance fine de leurs conditions environnementales associées a permis de décrire précisément chaque type d’habitats et de valoriser ces connaissances au travers d’un guide des habitats terrestres de l’archipel Crozet.

Paru le 5 décembre 2024 aux éditions Quæ, ce guide présente une des classifications typologiques des habitats naturels terrestres les plus abouties des écosystèmes terrestres des territoires ultra-marins. Grâce à une méthodologie détaillée, une clé de détermination et des fiches descriptives richement illustrées, l’ouvrage permettra l’interopérabilité entre programmes scientifiques et l’homogénéité des données collectées. La version numérique (pdf, 202 pages) est gratuite.

Référence : Espel D., Agnola P., Traclet S., Dupont V., Renault D., 2024. Habitats naturels terrestres des Terres australes françaises. Île de la Possession, archipel Crozet. Versailles, éditions Quæ, 202 p. (coll. Guide pratique)

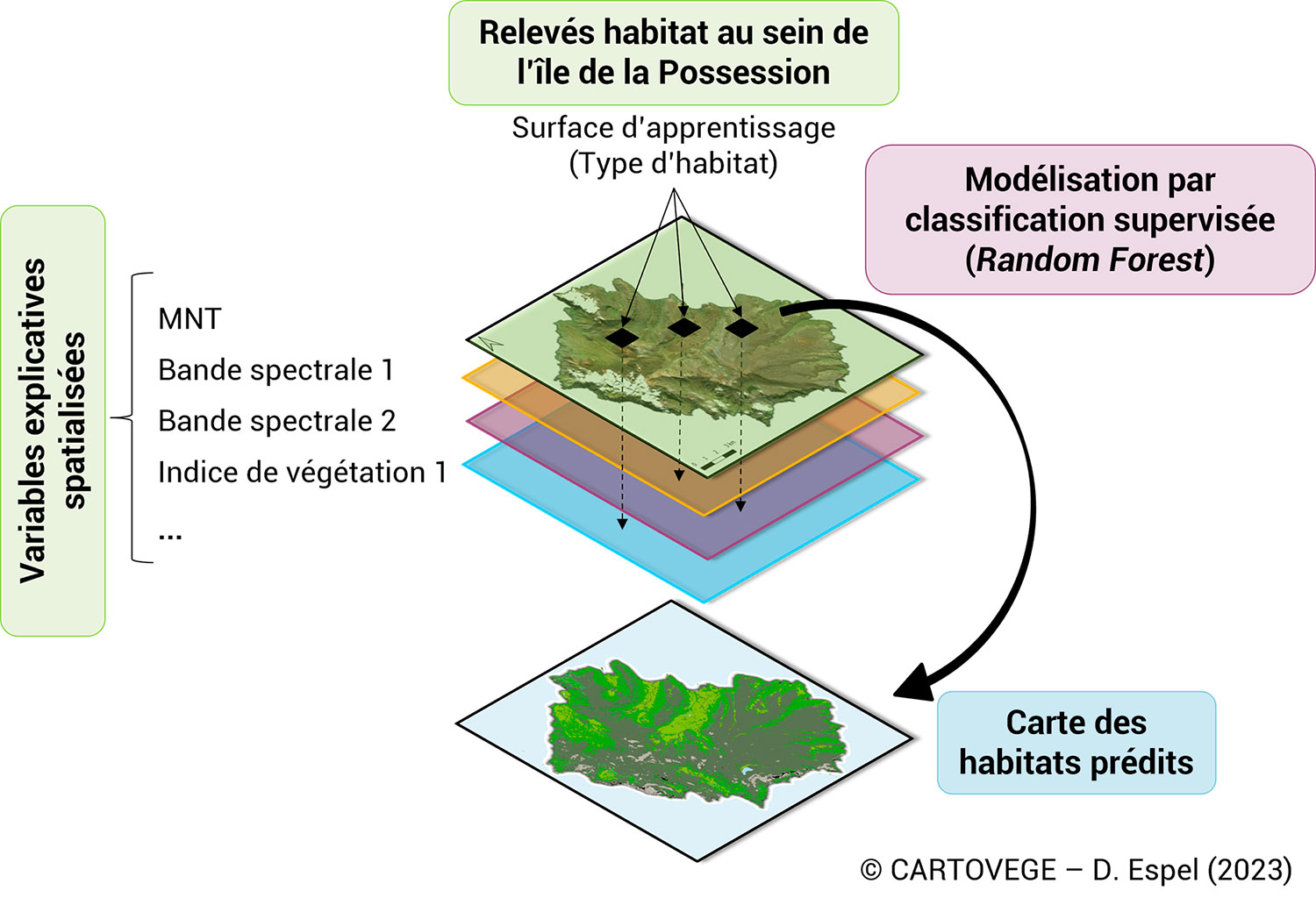

Modélisation cartographique

Grâce à la classification (ou typologie) écologique établie, nous avons ensuite élaboré un outil de modélisation cartographique produisant des informations à différentes échelles spatio-temporelles sur les habitats. L’outil a été entièrement développé sous R, sous la forme d’un pipeline de traitement de données terrain et d’imagerie, afin de standardiser, automatiser la prédiction de cartes d’habitats et ainsi minimiser les erreurs humaines et assurer une certaine transposabilité.

|

La modélisation cartographique par apprentissage machine basée sur des données de télédétection satellitaire couplées à des relevés de terrain, est le moyen le plus efficace pour cartographier la végétation à large échelle et appliquer des méthodologies homogènes et reproductibles qui permettent des mises à jour à coûts maîtrisés et comparables temporellement et spatialement. En particulier, les méthodologies qui s’appuient sur des algorithmes de classification supervisée donnent des résultats d’une grande fiabilité.

|

▲ Figure 3. Outil de cartographie des habitats terrestres des Terres australes françaises |

A l’aide de suivis terrain et par drone, et à l’acquisition d’images satellites Pléiades à très haute résolution (50 cm) et d’un modèle numérique de terrain, nous avons combiné des approches de cartographie de la végétation par télédétection avec plus de 9000 données d’apprentissage sur les habitats, pour prédire des cartes des habitats selon 3 niveaux typologiques (du plus grossier au plus fin) à l’échelle de l’île de la Possession et de l’île de l’Est (Figure 3).

La méthode supervisée a permis de développer un modèle pour chaque niveau typologique en utilisant des données d'entraînement spécifiques à chaque type d'habitat et 7 variables explicatives : 1 variable topographique, bande VERTE, bande PIR, 2 indices de végétation, 1 indice d’humidité et 1 indice de sol nu.

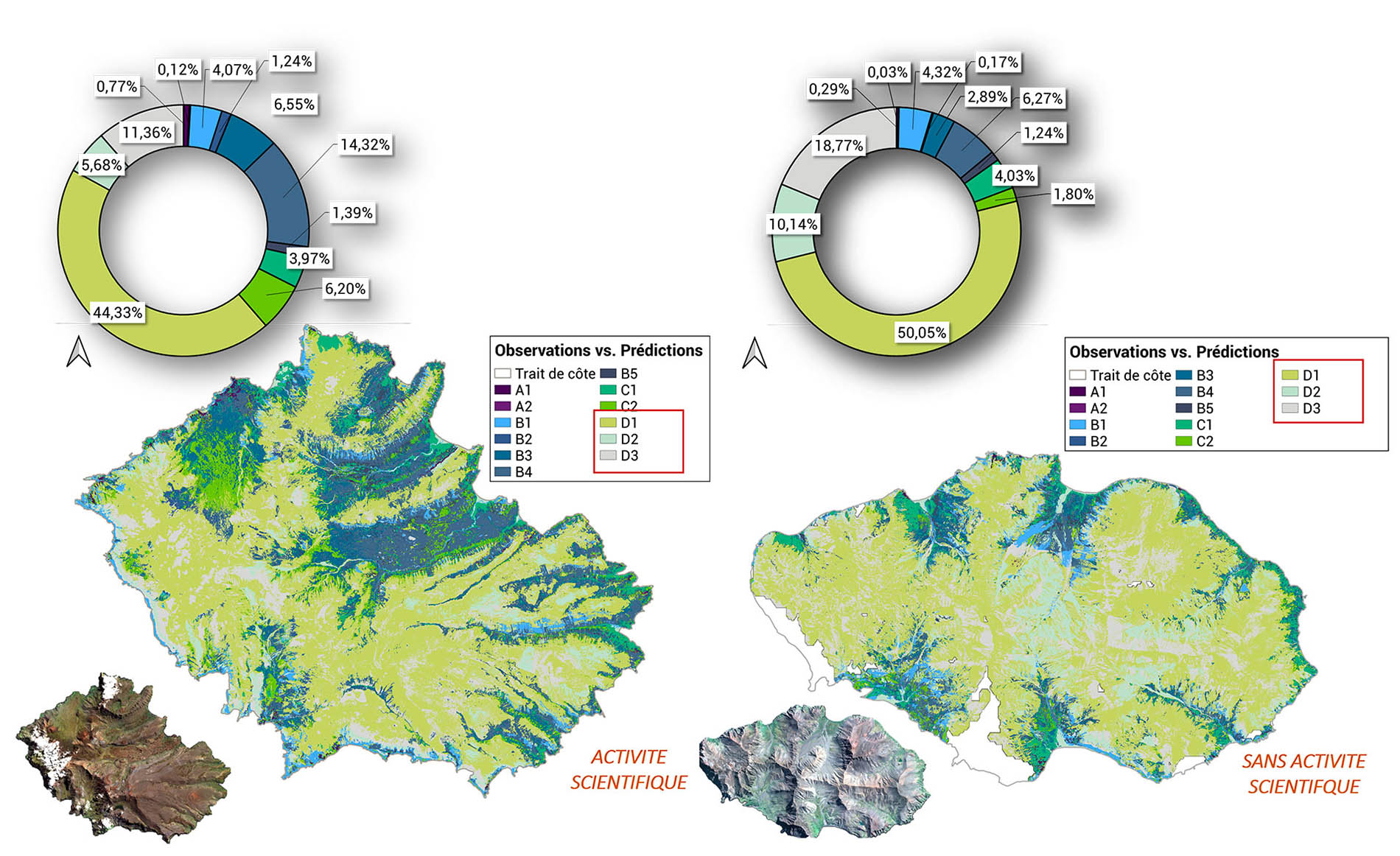

La typologie écologique et le pipeline ont ensuite permis de créer une typologie dite « télédétectable », et d’en dériver 3 cartes à haute résolution pour l’île la Possession et l’île de l’Est, de l’archipel Crozet (Figure 4) :

- 1 carte de niveau 1 représentant les 4 milieux naturels

- 1 carte de niveau 2 représentant 12 types d’habitats

- 1 carte de niveau 3 représentant 31 types de formations végétales et habitats non végétalisés

Figure 4. Cartes prédictives des habitats de l’archipel Crozet obtenues pour le 2ème niveau typologique : île de la Possession (à gauche) vs. île de l’Est (à droite).

Sur la base de 4 métriques globales, les performances des 3 modèles appliqués sur l’île de la Possession ont été considérées comme :

- Bonnes pour les 1er et 2ème niveaux typologiques avec un taux d’erreur globale limitée à 43 % (Précision globale : 72 % et 58 % respectivement)

- Acceptables pour le 3ème niveau (Précision globale : 50 %)

Le troisième niveau est encourageant pour 32 % des habitats mais peut être encore amélioré, par l’acquisition de nouvelles données d'entraînement pour les classes les moins représentées (i.e. < 110 relevés) notamment.

L’analyse des erreurs locales sur des zones de l’île et de 8 métriques spécifiques (i.e. calculées classe par classe), a permis d’identifier les sources d’erreur inévitables ou facilement corrigeables dans une optique d’actualisation /amélioration des cartes obtenues :

- Limites de l’imagerie (résolution trop grossière du MNT, présence de nuages, d’ombres)

- Il existe des similarités spectrales interclasses encore trop importantes

- Des habitats très localisés (habitats côtiers) avec moins de données d’apprentissage et de nombreuses variations

Bien que nous n’ayons pas de données de validation sur l’île de l’Est, la comparaison des cartes obtenues avec l’île de la Possession (Figure 4) et avec leurs images satellites Pléiades respectives, a également permis d’observer certaines tendances :

- L’île de l’Est s’avère être beaucoup plus minérale (classes D1 à D3) que l’île de la Possession avec une végétation concentrée dans les quelques vallées apparentes.

- Il semble également il y avoir un meilleur équilibre entre les habitats des milieux humides (classes B) et ceux des milieux végétalisés mésiques (classes C).

- Enfin, un point intéressant est que les habitats exotiques sont très localisés et restreints (uniquement au niveau des petites manchotières connues) au sein de l’île de l’Est où l’Homme n’est pas autorisé.

Aujourd’hui fonctionnel et transposable à d’autres territoires et/ou applications, grâce à l’indépendance des scripts qui le constituent, l’outil de cartographie peut être facilement ajusté et amélioré au fil du temps pour s'adapter aux besoins changeants d'un projet ou d'une organisation.

Très prochainement, il est destiné à être transposé et amélioré sur les autres territoires des TAAF : (1) à court terme sur les îles Saint-Paul et Amsterdam (SCO-CartoVege²), à moyen terme sur certains secteurs de l'archipel Kerguelen et sur les îles Éparses. L’étape suivante sera d’intégrer cet outil cartographique auprès des gestionnaires dans une démarche de suivi et monitoring adaptatif du territoire.

Références

|

CARTOVEGE sur GEO Knowledge Hub du Group on Earth Observations (GEO), un référentiel numérique pérenne : https://doi.org/10.60566/0b4s1-x7g09 |

- Espel D., Agnola P., Traclet S., Dupont V., Renault D., 2024. Habitats naturels terrestres des Terres australes françaises. Île de la Possession, archipel Crozet. Versailles, éditions Quæ, 202 p. (coll. Guide pratique)

PROJETS LIÉS

- CARTOVEGE2, extension de CARTOVEGE à l’archipel des îles Saint-Paul et Amsterdam

- Projet de l’Institut Polaire Français Paul-Emile Victor IPEV 136 ‘SUBANTECO’ (Subantarctic biodiversity, effects of climate change and biological invasions on the terrestrial biota’, 2018-2021, puis 2022-2025)

- Projet H2020 BiodivERsa call 2019-2020 Biodiversity and Climate Change ‘ASICS’ (ASsessing and mitigating the effects of climate change and biological Invasions on the spatial redistribution of biodiversity in Cold environmentS)

- SoilTemp : une base de données mondiale des données microclimatiques du sol et à la surface du sol

- Zone Atelier InEE-CNRS Antarctique et Terres Australes : suivis à long terme de la biodiversité et des écosystèmes antarctiques et subantarctiques.

- SCO Space4Nature, les satellites et l’IA pour cartographier les habitats au Royaume-Uni

Les actus du projet

-

14/01/2025 : Cartovege : le Guide des Habitats est paru

-

05/03/2024 : Transition pour Cartovege

-

25/07/2023 : Cartovege exploite la complémentarité des données drone et satellite

-

03/10/2022 : Cartovege stimule la science et l'OT en organisant un séminaire scientifique d'analyse de données et par sa participation au colloque international Intecol 2022

-

30/09/2022 : Présentation du projet Cartovege et de ses avancées lors de la 6ème Trimestrielle du SCO France sur le thème Suivre l’évolution des zones naturelles par télédétection

- 14/09/2021 : Satellites, étonnants alliés de la biodiversité : présentation du projet Cartovege au Congrès Mondial de la Nature UICN 2021