Portrait de SCO en 2025 : le bilan des 6 ans

En quelques années, le SCO a remarquablement évolué. Tandis qu’en 2021, Frédéric Bretar dressait le bilan des deux ans avec un discours basé sur le passage des ambitions au concept (à lire ici), il nous décrit aujourd’hui une alliance forte et structurée, avec des outils accessibles à tous, décideurs et gestionnaires comme citoyens.

Frédéric, chef de projet au CNES, vous pilotez l’initiative SCO en France depuis cinq ans et vous représentez cette alliance internationale à tous les grands rendez-vous de la planète. Pouvez-vous nous expliquer ce que le Space for Climate Observatory (SCO) apporte aujourd’hui ?

|

Frédéric Bretar lors du 3ème Congrès du SCO France en mars 2025. © CNES/Hervé Piraud 2025 |

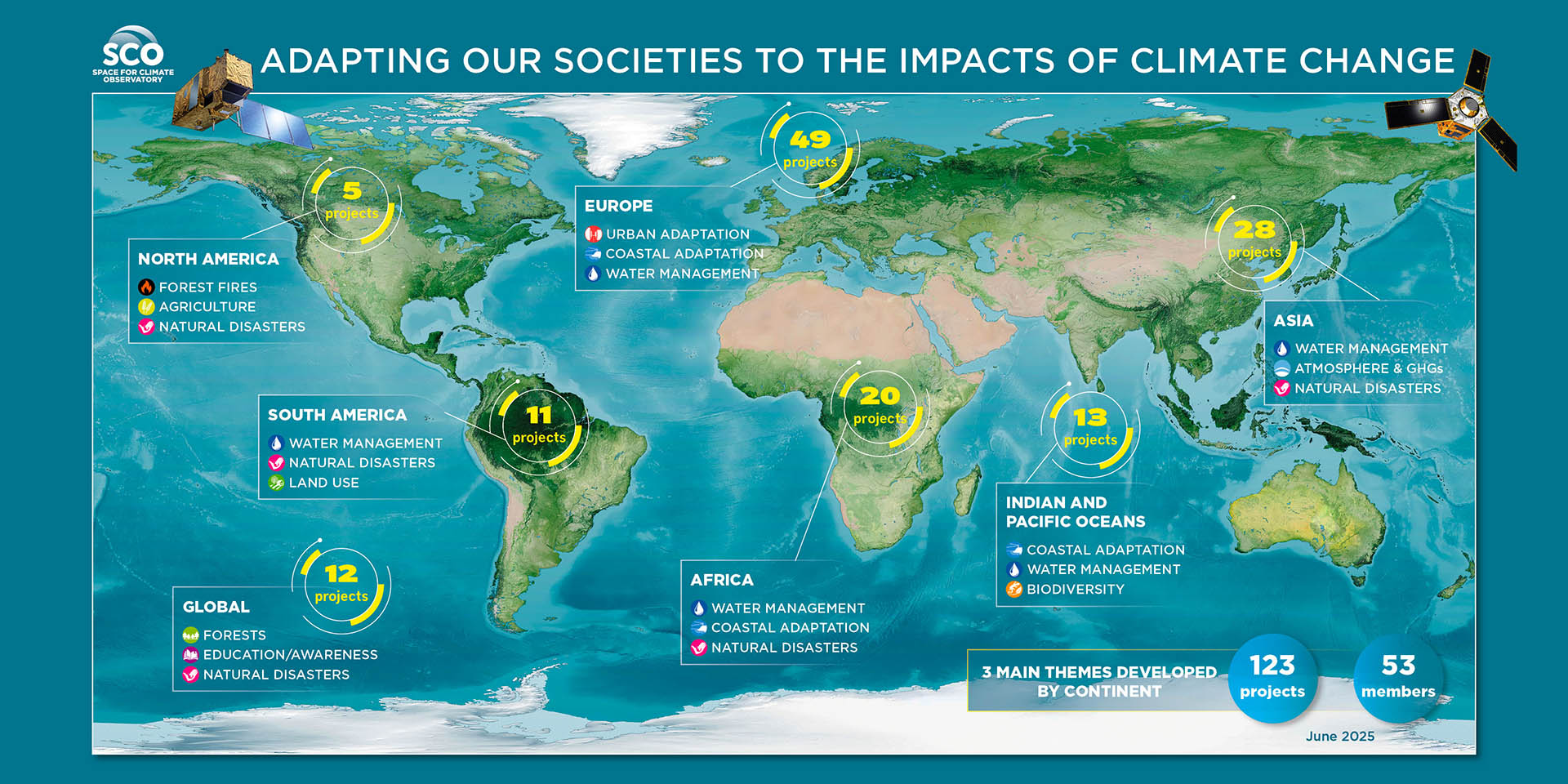

Frédéric Bretar : Bien sûr. Le SCO a été lancé en 2019 avec une mission claire : accélérer le développement et le déploiement d’outils d’aide à l’adaptation aux impacts du changement climatique en valorisant les données d’observation de la Terre. Il s’agit autant de fournir des outils opérationnels aux décideurs locaux que de favoriser le déploiement de solutions numériques à grande échelle. Aujourd’hui, cette mission est plus pertinente que jamais. Le SCO agit comme un pont entre les données spatiales et les réalités locales que vivent les territoires. Nous utilisons massivement ces données satellites, et générons abondamment des informations sur de nombreuses thématiques : chaleur urbaine, gestion de l’eau, protection des littoraux, préservation de la biodiversité et de ses services écosystémiques… Ce qui est le plus important, c’est la manière dont ces informations sont générées, par qui et pour qui. |

Concrètement, comment le SCO agit-il sur le terrain ?

F.B : Le SCO joue tout d’abord un rôle de catalyseur humain pour réunir les compétences scientifiques et techniques autour des acteurs de terrain et leurs problématiques. Nous labélisons des projets, soutenons leur développement et les accompagnons dans leur mise en œuvre. Chaque année, nous lançons un appel à projets – celui de 2026 est d’ailleurs actuellement ouvert - pour encourager la co-construction d’outils numériques destinés à répondre aux besoins locaux liés au climat. Ces outils sont pensés pour être directement utilisables, avec une vraie valeur opérationnelle pour les territoires.

Au-delà du soutien financier fourni par les agences spatiales, le label SCO est un marqueur de confiance, qui permet aux projets de gagner en visibilité, de nouer des partenariats et de valider scientifiquement leur démarche.

Le SCO joue également un rôle de coordination internationale, n’est-ce pas ?

|

F.B : Absolument. Le SCO est véritablement fédérateur. Il réunit aujourd’hui 55 signataires – agences spatiales, institutions publiques, centres de recherche, société civile… Cette diversité se retrouve dans notre gouvernance, structurée autour d’un Comité de Pilotage, d’un Comité de Programme et de groupes de travail spécialisés. Cette unité et notre présence aux grands rendez-vous internationaux, portée par la démonstration d’outils fonctionnels concrets, permet au SCO d’insuffler une dynamique vers une action mondiale structurée et coordonnée. |

+ 32 signataires en 6 ans 👉 En 2019, 23 agences spatiales et organisations internationales de l’ONU avaient signé la Déclaration d’intérêt commun du Space for Climate Observatory. 👉 En 2025, ils sont 35 à avoir rejoint le SCO, auxquels s’ajoutent 20 organismes nationaux impliqués dans le changement climatique, soit au total 55 signataires de la Charte SCO ! |

Cette logique collaborative s’applique aussi à l’échelle nationale. Dans chaque projet, nous veillons à ce que la coopération entre développeurs, utilisateurs, chercheurs, décideurs, acteurs publics et privés soit au cœur de la démarche. C’est cette transversalité qui garantit la robustesse et la pertinence des solutions.

Le grand public est-il aussi concerné par les actions du SCO ?

F.B: Oui, et c’est même un aspect fondamental. Le SCO agit pour rendre les informations accessibles, compréhensibles et utiles. À travers les projets labellisés, nous soutenons des initiatives de médiation scientifique qui permettent d’appréhender le changement climatique et les données satellite, et nous les traduisons par des outils visuels, des plateformes interactives ou encore des événements pédagogiques. Par ailleurs, certains projets comme SCOlive et Chove-Chuva font appel à une participation citoyenne pour récolter un maximum de données utiles au développement et à la pérennisation de leur outil.

Nous développons également des dispositifs de sensibilisation généraux comme le jeux Amazonia et SCOdyssey [voir ci-dessous], afin de présenter le rôle des données d’observation de la Terre et leur potentiel pour accompagner la transition écologique. L’objectif est clair : démystifier la donnée satellite et en faire un levier d’action concret pour les territoires.

|

SCOdyssey, plongée onirique dans la raison d’être du SCO Laissez-vous tenter par une aventure technico-poétique et embarquez à bord de SCOdyssey, un vaisseau spatial en orbite terrestre affrété par le SCO. De là, explorez deux mondes virtuels (bientôt quatre) à la recherche des étonnants gardiens qui incarnent les SCOlutions. |

Amazonia : l’espace à la rescousse, une aventure Fortnite Bienvenue dans un périple d’environ 30 minutes à pied, en pirogue, et même en hydravion ! Tout démarre à Kourou, où Ariane 6 a décollé avec un satellite d’observation de la Terre. Tandis que vous devez réaliser des relevés de « vérité terrain » pour comparer les données du satellite avec la réalité, un feu se déclare en pleine forêt… |

Quel est le lien entre ces données et la prise de décision publique ?

F.B: Le SCO se donne pour mission de relier données et politiques publiques locales. Nos outils sont conçus pour aider les collectivités à anticiper les risques, à planifier des réponses adaptées et à mesurer l’impact des politiques mises en œuvre. Nous proposons des interfaces intuitives, souvent open source, et reproductibles dans d’autres territoires. Ils sont en constante évolution et observer leurs trajectoires de succès nous apprend beaucoup.

En matière de données, nous constatons une forte mobilisation des données issues des satellites Sentinel-2, Sentinel-1 et Pléiades, qui sont au cœur de nombreux projets SCO. Ces sources permettent une grande précision dans l’analyse des phénomènes environnementaux.

Vous parlez régulièrement d’outils concrets : peut-on les voir, les tester ?

F.B: Mais oui ! Nous regroupons tous les outils et démonstrateurs fonctionnels dans la rubrique TOOLBOX de notre site Web. Tous ces services étant numériques et pour beaucoup en accès libre, il est très simple de les consulter et même de les manipuler. Au grand public, je recommande tout particulièrement de visiter des applications temps réel comme TropiSCO, où vous pouvez voir la déforestation tropicale, BandSOS, qui surveille et prévoit les niveaux d’eau dans le delta du Bengale, OpHySE, sentinelle de l’état des fleuves en Guyane ou encore Cimopolée, qui suit tout cyclone qui apparaît dans l’océan Indien. J’ajouterai enfin ERA Explorer qui permet d'explorer 85 ans de données fournissant des moyennes climatologiques à travers le monde en cliquant simplement sur n'importe quel point de la carte. Ce ne sont que quelques exemples, prenez le temps de découvrir toutes les richesses que propose la TOOLBOX.

Vous avez évoqué des trajectoires de succès. Pouvez-vous nous en dire plus ?

F.B: Quand on regarde le développement des projets SCO, nous pouvons finalement jauger de leur pertinence : non pas en termes d’indicateurs chiffrés, c’est illusoire et très incomplet, mais en les remettant dans un continuum, dans un cycle de vie propre aux développements des technologies et des usages. Ce sont donc ces trajectoires de succès qui garantissent cohérence et durabilité et suivent 4 grandes directions :

- Répondre aux impacts du changement climatique. Des aléas altèrent parfois le cap des projets, nous mettons beaucoup d’énergie à garder les intentions !

- Avoir une réalité auprès des utilisateurs. Il est question de réalités opérationnelles.

- Concevoir une base fonctionnelle capable de grandir et de s’adapter à d’autres contextes. Cela illustre les retours communautaires que nous exigeons des projets. Construire et inspirer !

- S’inscrire dans la durée. Le climat évolue, la technologie évolue, les projets SCO empruntent des voies diverses !

Et si vous prenez le temps d’entrer dans le portfolio des applications, vous verrez que chacune coche ces quatre cases. Communiquer sur ces trajectoires fera désormais partie de nos priorités.

Quel avenir appelez-vous pour le SCO ?

F.B: Je vois chaque jour l’implication incroyable des équipes projets. Dans une actualité climatique toujours plus inquiétante, je vois aussi que le SCO redonne foi en la possibilité de changer de trajectoire. J’aspire de tous mes vœux à ce que le SCO rayonne au maximum, que les décideurs comme le grand public sachent qu’il existe des outils et des solutions pour agir et laisser un monde vivable à nos enfants.